国家有组织科研:迎接世界三大中心转移的中国创新生态系统探讨

中国网/中国发展门户网讯 党的二十大报告设“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”专章,开宗明义提出“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”;报告将教育、科技、人才并列,形成“三位一体”的关系,并系统阐述了推进教育、科技、人才工作的战略部署。这对构筑现代化建设的基础性、战略性支撑,开辟发展新领域、新赛道,不断塑造发展新动能、新优势,具有重要意义。建设世界科学中心、世界高等教育中心和世界人才中心(以下简称“世界三大中心”),是新时代教育科技人才一体化发展战略布局的重要目标,也是我国把握新一轮科技革命和产业变革历史基础的重要抓手。现阶段,我国在关键核心技术攻关、顶尖科技人才培养、高水平研究型大学和科研机构建设、科技创新型领域企业培育、引进世界顶尖科技人才等方面仍存在短板和弱项。为此,我们旗帜鲜明地提出“国家有组织科研”(state-organized research,SOR)概念,希冀以此为抓手推动教育科技人才一体化发展,迎接世界三大中心转移。对于有组织科研,学界已有系列研究。基于前期对国家创新生态系统的研究[5],本文认为我国现在处于国家创新生态的中级阶段。我国经济和科技实力的提升,以及国家战略需求的迫切性,需要以国家力量、国家意志开展 SOR,通过实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目,集中攻关关键技术领域,提升研究型大学有组织科研水平,完善国家创新生态系统等措施,迎接世界三大中心转移。当然,世界三大中心的转移是以百年尺度来衡量的,需要教育、科技、人才各战线几代人的不懈奋斗,实现到 2035 年跻身创新型国家前列,到 2050 年建成世界科技创新强国,成为世界主要科学中心和创新高地的发展目标。

国家创新生态系统“三阶段”模式与实施国家有组织科研

国家创新生态系统包括国家系统和创新两方面的内容;从哲学思想上看,其是德国古典经济学家弗里德里希 · 李斯特(Friedrich List)的“国家体制”和美籍奥地利裔经济学家熊彼特的创新理论在某种意义上的综合与提升。国家创新生态系统是一个国家为了促进技术创新而设定的一组制度或机构。提高国家创新系统运行效率的关键在于改进制度设置,积极推动适合创新的政策供给,促进国家创新生态系统各构成要素之间的互动和反馈,提升学习新技术的国家制度及其激励机制和能力。国家创新生态系统最重要的载体是相互作用的网络或系统,其目标是促进资源在各主体间的合理、高效分布。政产学研是我国创新生态系统的主要构成要素。

国家创新生态系统“三阶段”模式

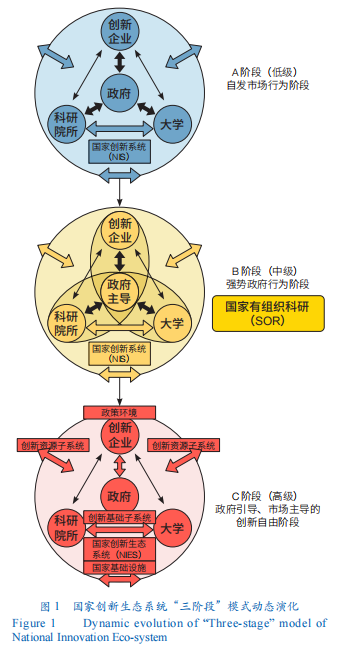

本课题组从复杂性科学维度认为,国家创新生态系统并非一成不变,而是在内在机制的作用下不断进行自我学习和系统演化,具有“三阶段”模式动态演化特征(图1)。

A 阶段(低级):自发市场行为阶段。在此阶段,受市场机制作用的影响,由创新企业、大学、科研院所基于各自利益需要自发形成产学研合作机制。在国家创新生态系统尚不成熟的时候,产学研由一种自下而上的被动需求拉动,逐步形成零散的产学研合作模式。在此阶段,大学、科研院所向创新企业转让技术,企业委托大学、科研院所进行技术开发,但并不能形成有序的复杂系统,政府超脱于具体合作关系之外。该阶段的科技创新通常缺乏国内外竞争力,国家创新政策也通常不够完善。

B 阶段(中级):强势政府行为阶段。随着国家综合实力增强,政产学研协同创新体系初步建立;为了应对国外技术竞争,尤其是关乎国家安全的关键核心技术的竞争,有必要建立以政府为主导的国家创新生态系统。这是因为技术创新扩散的成熟体制尚未形成,而政府主导推动政产学研协同创新是最为直接、高效的方式。在此阶段,政府处于国家创新生态系统核心位置的同时,也在发挥着较强的纽带作用,挟带着大学、科研院所、创新企业等主体形成三螺旋结构;一大批重点科技项目、工程、大科学装置及国家整体创新资源布局等都要依托国家力量推进,政府在创新体系中处于不可或缺的核心地位。

C 阶段(高级):政府引导、市场主导的创新自由阶段。随着国家创新体系日臻成熟,国家科技实力不断提升,创新政策环境日趋完善,国家创新生态系统三螺旋结构不断上升,政府直接介入创新实体的行为逐渐减少,更多转为对国家中长期科技创新的战略规划;而科技创新型企业、大学与科研院所等机构的主体功能更为强大,具有更为强大的国际竞争力,各类各层级科技人才的内育外引能力不断增强,培育出较为成熟的市场主导平台,从而达到新一轮“自由王国”的国家创新生态系统运作状态。

根据当前的初步判断,我国处于国家创新生态系统的 B 阶段(中级)。我国创新生态系统现状、科技实力和满足国家战略需求的矛盾关系,意味着需要通过国家主导的 SOR 加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强,最终实现从 B 阶段向 C 阶段的跃迁。

科学研究模式变迁:国家有组织科研的内涵与意义

从科学发展史看,科学和科学家最早出现于古希腊时期,彼时科学活动多由兴趣驱动开展自由探索。自近代科学革命和工业革命以来,随着科学与技术的不断融合,以及科学活动本身复杂性的加深,科研活动的有组织性不断加强。二战期间,美国“曼哈顿计划”实现了集科学、军事、工业于一体的有组织大科学计划。1945 年,美国发布了《科学:无尽的前沿》(“布什报告”)创立了国家资助科研模式,深刻影响了世界各国的科技政策。此后,美国的“阿波罗计划”,我国的“两弹一星”工程、载人航天工程、探月工程,欧盟“伽利略计划”“地平线计划”等,均是 SOR 的生动体现。随着全球新一轮科技革命和产业变革加速演进,各学科领域科学活动的深度交叉融合和应用指向,各国不断加强对科学研究的方向引导、布局统筹和重点资助,科研活动更多展现出面向国家战略需求和产业技术发展前沿,具有战略性、导向性的 SOR 模式。

SOR 指以国家行为推动科技研究选题、研究工具手段、研究过程和研究协同创新方面体现国家意志,凝聚国家力量。SOR 有助于确保我国科技创新的前瞻性、独创性、系统性和战略性,提升国家创新体系整体效能。SOR 是科研活动由自由探索向有组织活动演化的新阶段,并不意味着排斥自由探索;相反,在 SOR 模式下,自由探索具有巨大价值和施展空间。一方面,科学研究的不确定性和偶然性意味着过度组织化和自由化都不利于国家战略的实现。在基础研究、应用研究领域,急需科研人员围绕国家战略需求,瞄准科技前沿,以强烈的探索精神勇闯无人区(以“两弹一星”工程为案例,极富探索和创新精神的“于敏构型”对实现 SOR 的目标发挥了不可替代的重要作用)。另一方面,通过 SOR 重点资助前沿领域和冷门绝学,也有利于更好地保障科研人员在相关领域的自由探索。

世界三大中心“百年易主”历史趋势与中国机遇

世界三大中心“百年易主”的历史趋势

世界三大中心基本上是同构的,应将其放在教育科技人才一体化的战略视域中予以统筹考虑。①世界科学中心。一般认为,当一个国家在特定时间段内的科学成果总数超过世界同期总数的25%,该国就是世界科学中心。世界科学中心拥有世界一流的战略科学家和创新团队,拥有世界一流的高校、科研机构和学科体系,拥有世界领先的大科学装置和基础科研平台,具有较强的重大原创成果或前沿基础的产出能力,拥有一批世界领军型企业和较强的产业原始创新能力,以及具有国际化创新生态网络。②世界高等教育中心。处于全球教育体系的中心位置,是具有强大的世界影响力乃至成为世界高等教育典范的高等教育体系聚集地,集中表现为以科技成果、高水平人才产出和教育制度创新。③世界人才中心。对于世界人才中心的判定,主要看世界一流学者和优秀(留)学生的集聚度,集聚度最高的国家就是世界人才中心。

如表 1 所示,从意大利至美国,世界三大中心转移具有“百年易主”的大致趋势。未来,世界三大中心可能会形成多中心并存、综合中心与学科专业中心并举的格局。随着综合国力的不断提升和国家高度重视,我国面临着建设世界三大中心的宝贵机遇。

中国迎接世界三大中心转移的可能性

根据世界三大中心的典型特征,对比分析全球主要创新型国家相关指标,剖析现阶段我国建设世界三大中心的困难与机遇。

顶尖科研机构和研究型大学近年竞争力明显增强

从国家整体排名看,中国自然指数(Nature Index)得分仅次于美国,且在前 10 名国家中增幅最大。中国和美国以绝对优势领先居第一集团,德国、英国、日本等国属第二集团。在全球基础科学研究领域,我国正成为与美国并驾齐驱的科研大国。

从顶尖科研机构看,2022 自然指数年度榜单显示,中国共有 26 家机构跻身全球前 100 名,中国科学院位居全球科研机构综合排名第 1 名,继续超过美国哈佛大学、德国马普学会、法国国家科学研究中心等世界顶尖科研机构。

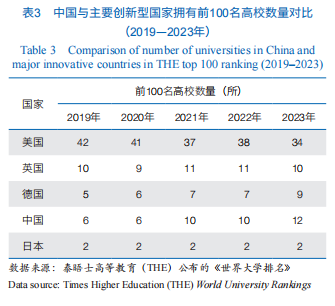

从高水平研究型大学看,2019—2023 年,中国进入世界前 100 名的高校由 6 所增加至 12 所,整体排名也迅速上涨:清华大学、北京大学跻身世界前 20 名,香港大学、香港中文大学跻身世界前 50 名,复旦大学、上海交通大学、香港科技大学、浙江大学、中国科学技术大学、香港理工大学进入全球 100 强腰部位置,南京大学、香港城市大学跻身百强(表 2)。2023 年,我国高校跻身世界前 100 的数量超过英国、德国,但与美国相比差距明显(表 3)。此外,清华大学、北京大学的排名与牛津大学、哈佛大学等英美强校相比仍存在明显差距。

从学科实力来看,2023 年 1 月发布的 ESI(基本科学指标数据库)数据表明,中国高校进入全球前 1% 的学科达 2 054 个,新增 54 个;进入全球前 0.1% 的学科达 243 个,新增 5 个。同时,我国在化学工程、冶金工程、仪器仪表、航空航天工程等领域已具备学科优势。在化学工程领域,中国高校占据了世界前 10 强的一半;在冶进工程领域,占比接近40%;在仪器科学领域,几乎包揽全球前 10;在航空航天工程领域前 100 名中的占比接近 25%。但在世界一流学科方面,我国与美国等高等教育强国依然存在明显差距。我国高校优势学科数量整体仍远低于美国和英国,且无一门学科排名世界第 1,而美英分别有 26 个和 15 个学科排名世界第 1(表 4)。

科研实力明显提升,但与发达国家尤其是美国存在较大差距

我国整体科研实力明显提升,在高质量论文和专利产出跻身世界第一梯队,但与美国仍有较大差距。2021 年,我国在世界 18 种顶尖科技期刊(2021 年被引次数超过 10 万次且影响因子超过 30)发文 2 045 篇,占世界同期的 6.37%,继续位居世界第 2 名,但与美国仍有近 1 倍的差距。2011—2021 年,我国产出 1 808 篇热点论文(被引用次数达本学科前 0.1%),占世界总量的 41.7%,首次超越美国成为世界第 1;产出高被引论文 4.99 万篇(被引用次数达本学科前 1%),但相比美国的 7.85 万篇仍有较大差距。在 Science、Nature、Cell 发文方面,我国与美国在量和质方面的差距均在快速缩小,但“质的距离”仍然较大。我国 PCT(《专利合作条约》)专利申请量已稳居世界第 1,2013—2020 年均增长率高达 29.93%,在专利申请量和增速方面都远超美国、英国、法国等主要创新型国家(表 5)。但我国每万名企业研究人员拥有的 PCT 专利不足 500 件,三方专利数量更是不足美国、日本的 20%。我国在知识产权方面也存在巨大逆差,2021 年我国国际收支口径的知识产权使用费服务贸易收入 760 亿元人民币,支出 3 023 亿元人民币,逆差高达 2 263 亿元人民币。

我国在基础研究投入强度与主要创新型国家仍差距较大。2021 年,我国基础研究经费占研究与试验发展(R&D)经费比重为 6.09%,而美国、英国、法国在该方面的占比分别为 16.44%、18.28%、22.67%,韩国也达到了 14.67%。2021 年,我国基础研究投入强度仅为 0.12%,而美国、英国、法国、韩国分别为 0.50%、0.32%、0.50%、0.68%。

在大科学装置方面,我国大科学装置虽已形成集聚效应,但与美国相比差距较大。截至 2020 年,我国已建成 22 个大科学装置,北京、上海、合肥等城市大科学装置集聚效应明显。而美国在高能物理、核物理、天文、能源、纳米科技、生态环境、信息科技等领域布局了一批性能领先的大科学装置,据统计约有 60 个。与美国相比,我国大科学装置的数量还存在差距,且存在拥有世界领先甚至独创/独有的大科学装置数量不多、依托大科学装置的建制化研究不多、国际合作度不高等问题。

人才资源总量雄厚,但缺乏顶尖团队,创新生态体系不完善

截至 2022 年,我国人才资源总量达 2.2 亿人,研发人员总量超过 600 万人年,多年保持世界首位。2022 年全球创新指数显示,我国位居第 11 位,成功跻身创新型国家行列。但我国仍然缺乏世界顶尖的战略科学家和创新团队,创新生态体系热仍不完善。例如,诺贝尔科学奖、菲尔兹奖、图灵奖等奖项的获奖人数与我国人才资源总量极不相称。在诺贝尔科学奖方面,以 2021 年为统计口径,我国本土获奖科学家仅屠呦呦 1 人,每千万人口得奖比例仅为 0.71%;而美国为 377 人、英国为 130 人、德国为 108 人,每 1 000 万人口得奖比例分别为 11.54%、19.53%、13.12%;同处东亚的日本相关诺贝尔奖获奖人数28 人,每千万人口得奖比例为 2.20%;而瑞典、瑞士等国家的获奖人数均超过 25 人,每千万人口得奖比例超过 25%。此外,世界银行发布的《2020 年营商环境报告》(Doing Business 2020)显示,我国营商环境在全球 190 个经济体中的排名由 2012 年的第 91 位跃升到 2020 年的第 31 位,但仍低于韩国、美国、英国、德国等国家;2020 年我国公民具备科学素质的比例达 10.56%,远低于主要发达国家 20%—30%的水平 。

以“国家有组织科研”统筹建设世界三大中心的若干举措

强化国家战略科技力量体系化布局,塑造国际竞争“非对称”优势

国家战略科技力量是建设科技强国的“国家队”、保障国家安全的“压舱石”、引领前沿探索的“启明星”、培育新兴产业的“播种机”。

本课题组提出 4 条建议:①以顶层设计系统谋划国家战略科技力量的体系化布局。建议探索成立在中央科技委员会统一领导下,由顶尖战略科学家技术抓总,中央和地方政府部门、科研院所等参与的国家战略科技力量建设顾问委员会。从国家层面牵头设计国家战略科技力量体系化布局的路线图和施工表,高水平前瞻谋划国家战略科技力量布局。②加快推进国际科技创新中心和综合性国家科学中心建设。加快推进北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设,大力支持上海张江、安徽合肥、北京怀柔、大湾区综合性国家科学中心建设,打造引领高质量发展的动力源。③适度超前推动国家重大科技基础设施建设,支撑我国科技高水平自立自强。夯实国家科技创新的基础性、战略性平台基础,抢占事关长远和全局的科技战略制高点,完善国家重大科技基础设施建设、运行、评价的全周期管理机制,推动重大科技基础设施开放共享,为核心技术攻关和产业创新发展提供支撑。④试点先行,探索国家战略科技力量体系化布局的最佳实践。借鉴我国创办经济特区的经验,支持国家实验室在政策和体制机制上探索成为“科技创新特区”,探索新型举国体制下国家战略科技力量管理体制、考核评价机制、科研创新模式、激励分配机制、人才政策、平台建设等方面的鲜明优势,总结国家战略科技里面在服务“四个面向”实践中的成功经验。

设立国家战略性科技选题,实行全球范围“揭榜挂帅”制度

通过 SOR,加强我国科技发展的中长期规划、前瞻判断和顶层设计,从国内外遴选出一批具有世界顶尖水平的科学家,集中设榜一批体现“四个面向”、关乎国家安全和国计民生的重大选题。在此基础上,结合我国发展战略和科技基础,形成一批富有前瞻性、独创性、系统性和战略性的问题域和问题集,支持一批周期长、风险大、难度高、前景好的战略性科学计划和科学工程,抓系统布局、系统组织、跨界集成,引导国家战略科技力量和创新型领军企业等科技创新力量,围绕解决制约国家安全和发展的相关选题“揭榜挂帅”“赛马”,实施重大科技任务协同攻关,确定科技创新方向和重点。通过实施 SOR,统筹推动我国高等教育、科技创新和人才培养工作实现前沿交叉融合,实现科学、基础、工程的融通,形成面向未来的教育科技人才一体化优势。以国家意志和国家能力解决制约关键共性技术创新和产学研转化的深层次、原理性和机理性问题,实现“国家立题、企业出题、研究型大学和科研组织答题、市场和其他组织阅卷”的协同创新体系高效运作。

面向国家重大需求,加快提升高水平研究型大学科技创新能力

建设世界高等教育中心,需要整体提升高水平研究型大学科技创新能力,充分发挥高水平研究型大学作为基础研究的主力军和重大科技突破的生力军作用。

本课题组提出 3 条建议:①高水平研究型大学应跳出“四唯”“五唯”和学科评估的窠臼,坚持“四个面向”,开展有组织、有设计、可闭环、可复制的科研。②凝心聚力建设高水平国家级科技创新平台,加速构建以国家实验室、全国重点实验室、省部级重点实验室为主体的特色鲜明、交叉融合、开放共享的科技创新平台体系,积极探索平台建设体制机制和运行管理模式创新,探索国家级科技创新平台高校内部运行管理模式。③推动科研力量优化配置和资源共享,推进高校科研成果转化,构建全链条科研育人体系,实现科学研究、平台建设、人才培养、管理运行、社会服务等全方位的协调发展。

完善人才政策体系,坚持自主培养和积极引进人才相结合

我国研究型大学和科研院所“看帽子”“数文章”“拼职称”“卡年龄”及其带来的“拼关系”“搞运作”“比头衔”等问题较为明显。一些大学和科研机构为了提升国际排名,导致恶性竞争的“人才大战”和“人才东南飞”,这是“存量”转移,而非“增量”提升。此外,我国人才政策对国家顶尖战略科学家和创新团队的吸引力仍不足,全球各领域前百位的顶尖人才在华发展的实属凤毛麟角。

本课题组提出 4 条建议:①建立战略科技人才培养、引进机制,探索“举荐制”“生涯制”。打破单一、线性的人才评价体系,改变传统的以项目定人,以职称、头衔定项目的办法;实行按科研方向选人,以人定项目,向科研人员充分放权赋能;面向战略科学家、科技领军人才、优秀青年人才、非共识人才等,实施一批前瞻性、储备性的重大科技项目,助其实现自主选题、自由探索、自主创新。②努力将STEM(科学、技术、工程、数学)教育打造成中国高等教育的金字招牌。高质量推进新工科和卓越工程师培育项目,提升我国高校对 STEM 领域高水平留学生的吸引力。③强化理实交融,在应用中发掘和培养国家战略科技力量和人才。通过实施 SOR,锻造出一批包括首席科学家、总师、科研骨干、青年才俊和研究生在内的人才梯队和人才群体。④构建开放创新生态,参与全球科技治理。主动设计和牵头发起国际大科学计划和大科学工程,设立面向全球的科学研究基金,积极融入全球创新网络,参与全球科技治理,充分赋予国家战略科技力量培养、引进世界顶尖人才的自主权,形成具有全球竞争力的开放创新生态,助力我国建设世界三大中心。

(作者:褚建勋,中国科学技术大学 人文与社会科学学院、中国科学技术大学 计算社会科学与融媒体研究所、中国科学院科学传播研究中心;王晨阳、王喆,中国科学技术大学 人文与社会科学学院、中国科学技术大学 计算社会科学与融媒体研究所;编审:黄玮,《中国科学院院刊》供稿)